2022年12月3日至4日,第十一届社会理论研讨会由《社会》杂志编辑部主办,中山大学历史人类学研究中心主办,中山大学岭南文化研究院协办-森大学与腾讯以会议形式举办,主题为“写作上山”“写作下乡”:传统中国的知识实践与日常生活。来自北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学、厦门大学、云南大学、香港中文大学、香港科技大学、香港城市大学、安徽大学、江西师范大学、赣南大学师范大学、闽南师范大学、云南民族大学等20多位来自高等院校的学者,从历史学、人类学、民族学、社会学等不同角度,重点研究中国传统“文字”。

研讨会伊始,中山大学黄宇、江西师范大学温海波分别做了简短的开场发言,表示“写作”是近年来学术界普遍关注的研究对象,并进行了讨论。许多领域都无法回避与“书写”有关的问题的讨论,尤其是近年来各地大量民间历史文献的发掘,使得这一问题的讨论显得更加迫切和必要。 《社会》杂志编委田庆、中山大学张英强、中山大学温春来、香港中文大学何曦先后致辞。从办刊角度,田青表示,《学会》杂志愿意支持和鼓励青年学者围绕重要学术问题进行深入的跨学科交流。张英强、温春来从学术共同体、学术梯队、平台建设等角度谈及各自单位愿意为青年学者提供机会和舞台。何熙从历史人类学发展的角度,号召青年学者在前人的基础上凝练新的学术课题和方向,从而推动学术进步。随后,厦门大学郑振曼教授和清华大学王东杰教授分别作了题为“日常生活中的书写传统”和“天空竖象:现代书法技法初探”的主旨报告。郑振曼从文字在日常生活中的意义、“书写下乡”的历史进程、文字的传统与文化力量三个方面勾画出了中国传统日常生活文字研究的总体框架。王东杰梳理了近代“象形学”的历史与发展、方法与原理,重点从汉字象征意义和“书写习惯”的角度阐释传统汉字研究。

北京大学刘永华、香港中文大学何曦审稿人肯定了两份专题报告的指导意义和前瞻性价值。同时,刘永华还补充道,文本研究可以在郑振曼揭示的整体框架下进行,重点关注体裁、话题、地域三种不同的路径。至于文本上山下乡的问题,关键是研究者如何梳理时间。和空间序列。何曦提醒,研究要注重文本的生态性和开放性,以及性别和地域因素的考虑。在主旨报告和点评结束后,研讨会围绕“文字上山”和“文字下乡”两个主题进行了具体而广泛的深入讨论。

▲工作坊海报

文字是怎样上山的?

工作坊第一个讨论的话题是“写上山”。中山大学历史人类学研究中心、中山大学社会学与人类学学院黄宇作了题为“书写与口头:中国西南地区的仪式实践与文化中介——聚焦“三个”的演讲。国王诞辰“都流河流域仪式”。黄宇首先提出,他的研究旨在考察写作与口头叙述之间的互动关系。这一问题的讨论源于两个学术传统:社会人类学对基层社会中书写和非书写(口头)传统功能的比较研究,以及中国学术界对民间历史文献的利用和研究。受英国人类学家杰克·古迪关于书写与口头叙述界面的讨论的启发,她认为我们应该关注中国西南地区“非书写”文化与“书面”文化之间的历史和地理差异。应该通过会议特别是民族志来研究和认识这一历史进程,从而深入探讨西南社会文化传统的历史进程和变迁。

那么,如何在文本与口述叙事衔接的方式、过程和机制上寻找突破口呢?黄宇认为,文化中介是一个运营切入点。这个“中介”既包括各种类型的“人”(包括身体实践),也包括在书面文本和口头形式之间联系和转换的身份和角色。它还包括承载和表达两者的物质载体。探索“身体实践”与“物体载体”如何在不同情境下衔接和转化口述与写作,使两者在日常生活中不断互动、相互建构。黄宇接着以明清以来贵州与广西交界处柳江流域侗寨每年农历二月初五举行的“三王诞”仪式为例揭示在当地民众的礼仪实践中,利用以礼仪学生、歌手(演员)为代表的礼仪专家所发挥的文化(礼仪)中介作用,如何将王朝礼制与当地信仰和“法定”习俗相结合在乡村人们日常生活的仪式语境中,口头系统中的文字和“翻译”涉及礼(乐)、歌(唱)、舞(戏)等诸多身体实践和物质活动的组合和呈现。 .,从而重新创造和整合多层次的政治诉求和不同方面的文化表达。黄宇还指出,在尚未长期“沉浸”于书写传统的西南山区人民中,需要考虑书写如何通过何种方式或机制影响不同身份的人。最后,从方法论意义上来说,“口述叙事”不应该被视为“原创”、“不可追踪”、“无可比拟”的对象,而应被视为与书面载体同等重要的观察和研究对象,作为一种跨学科的学科。综合研究提供研究资源,这也是未来真正突破写作和口头表达二元障碍的可能路径。

厦门大学审稿人黄向春充分肯定了该研究在“身体实践”和“物体载体”方面打破文本与口头叙事界限的意义,但也指出该报告涉及神族谱系和仪式传统《三王诞辰》中的出处并不是特别清楚。黄向春建议,应关注神诞仪式所体现的礼仪变迁与社会结构变迁的关系;至于礼仪制度对现有文化分类(如宇宙论)的影响,需要考虑到侗族文化所涉及的本体论问题,演讲者对南侗语与文字关系的讨论颇为精彩,但我们还必须关注方言传统所呈现的一定权威,以及地方权力结构的转变和符号系统的转变。只有处理好这些问题,才能更加清晰地呈现这一复杂的地域社会转型过程中的书写与口述的互动机制。复旦大学审稿人吴能昌认为,除了仪式结构和内容的比较外,还有祭神仪式中所使用的具体祭祀文本和祝福文本的比较。报告中提到的各种祭祀文本可能直接或间接源自官方仪式。对这些祭祀文本和祝福文本的分析可能是可以继续进行的重要工作。其次,报道中提到的“三礼”祭祀仪式,应该是清朝道光年间才在“三王诞”时实行的。那么道光年间的情况或许可以进一步解释。此外,同样以汉字承载仪式传统的道教或佛教在该地区是否存在或存在程度如何,需要全面考察。

▲侗寨戏班在“三王诞”大典上表演《关公》戏(黄宇 摄)

云南大学民族学与社会学学院秦艳佳作了题为《生命评论:桂中“花婆”崇拜中的多重叙事与意义体系》的报告。主要以桂中地区礼书、歌本和当地教师口述资料为基础,开展相关课题研究。他在报告中指出,贵中的花婆信仰是当地人生命周期的重要环节之一。当地礼制专家的礼书和颂歌展现了华婆信仰的多维叙事体系。这一叙事体系包括以贤婆为代表的非文学礼仪体系和《施公》的文字体系。两人通过戒律、丧葬、求花等仪式实践以及日常生活中的仪式互动,构建了以华颇信仰为核心的“文本—口述—文本”转换体系。其中,礼书通过书面文字对神灵进行等级传承,而诵经则通过口传系统进行语言化,在不断唱诵的过程中实现神灵的本土化表达。这种文字与口头的相互“诠释”,成为我们了解当地人生活观念的重要切入点。云南民族大学评论员张金富围绕生活圈和仪式类型比较提出了相应的问题,指出生活圈要认真梳理;中山大学黄宇指出,应借鉴台湾学者高亚宁对壮族女性礼俗专家的研究,将桂西女性花神崇拜现象纳入相互比较的范畴,以期进一步深化该课题的研究。

云南民族大学张金富作了题为“山上的新书写:云南拉祜族拼音文字的创造与民族化”的演讲。张金富指出,文字的创作或改革充满着广泛的社会文化意义。拉祜族的“文字”神话通过对民间口头神话和官方话语的理解和重新诠释,阐释了山地人民的“文字”意识和历史处境。首先,“失言”的神话叙事指向了18、19世纪澜沧江西岸“洛黑山区”五佛五经失败的历史现实。这句话代表了失败者“失去家园”、“失去权力”的历史现实。其次,20世纪50年代国家主导的汉字创造与改造,一方面体现了民族平等的语言政策。语言学家在“山上写字”实践的创造、转化和普及中发挥了重要作用。他们划分标准音和其他方言区,完善原有的文字体系,编写词典、语法书,实现少数民族的实现。语言和文字的民族化;另一方面,对于拉祜族来说,这套新的“文字”具有“失而复得”的象征意义,文字也因此成为“拉祜族”身份的象征基础。第三,通过研究“字”字的词源和结构,揭示多民族语言文化相互交流、借用的历史事实。最后,传统的历史文化常识将文字的缺失与野蛮落后的形象联系在一起,这不仅固守了口头与文字之间僵化的社会二分法,而且忽视了与拉祜族真实历史和文字相关的文化实践。 ; “吃话”的神话不仅流传于拉祜族地区,还广泛流传于哈尼族、傈僳族、佤族等西南少数民族地区。因此,对拉祜族的个案研究和讨论具有参考意义。

评审环节,香港科技大学马建雄和中山大学段莹肯定了选题的价值和讨论的意义。马剑雄关注边疆少数民族社会历史背景下的不同文本叙事,包括佛教体系下的经典传统、文明工程中的基督教文本、国家改造的新拉祜文字、被吃掉的文本等。然后讨论了不同写作传统的相遇、碰撞和摩擦。不同的书写传统也是仪式传统之间的关系(时间和空间的关系)。关于文字的“叙事”和边疆拉祜族社会的变迁,也应该有不同的阶段:历史上存在的文字和佛王制度(1880-1920年);实际写作和教育; 20年代以来,美国基督教浸信会将拉祜文字带入国内;拉祜文字民族化已成为民族工作的标志;拉祜族对待神话文字的态度:把文字吃在肚子里。事实上,拉祜族并不是一个“有文化”的社会,但据说他们“有文化”。书写代表着不同的力量。我们重点描述“书写”为何成为边缘化、边疆少数民族的基本表征。段英同意马建雄的意见。此外,他还提醒,要关注当地民众对新文本的反应,报告结构或将得到改进。

中山大学王林松作了题为《“隐”彝文字与“显”汉字:广西隆林彝族文字与仪式的人类学分析》的演讲。王林松以广西隆林彝族的一系列祖先神灵信仰和万物有灵崇拜仪式为切入点,审视以毕摩为代表的仪式专家在具体仪式实践中所扮演的中介角色,以及如何融入“主流文化”。 “风俗教育”通过口传或书面文字融入当地彝族群众的日常生活,“规范”当地“礼俗”的具体过程。同时,作为隆林彝族文化体系的核心部分,祖灵信仰通过毕摩仪式实践与王朝和国家主导的“风俗教育”融为一体。王林松注意到当地彝族日常生活中的书写习惯。他们常以“名”、“墓志铭”、“祠堂”为载体,通过汉字书写来表达彝族祖先的精神信仰。当彝文与汉字在特定的时空“相遇”时,“彝文”往往通过毕摩的仪式实践,以一种“隐秘”的方式将彝族祖传的精神信仰“翻译”为“明示”。汉字。

温春来在审议中指出,虽然中国西南地区群山环抱,但西南少数民族并不是詹姆斯·斯科特认为的“逃离统治”的民族。这从彝族历史悠久并延续至今就可见一斑。从彝文书写传统可以看出,如果要从报告中举出的例子来讨论“上山书写”,就必须考虑到汉字与彝文的“相遇”。具体来说,需要注意三点:一是彝文文字与口传之间的相互转换关系。彝文有很深的口传痕迹,口传可以转化为文字。同样,书写可以采取口头传播的形式。其次,汉字进入当地彝族社会后,与彝语如何碰撞、互动,又如何影响现存的彝语传统。第三,当地人如何根据自己的观念来理解“彝语”、“祖灵信仰”和“汉字”之间的关系。秦彦嘉指出,写作背后的关系往往涉及到权力关系。具体到隆林彝族社会,汉字不仅是王朝的权力意志,也是商人在汉字传播过程中所扮演的角色。在进入特定群体的过程中,汉字往往以多种形式出现,因此需要关注彝语与汉字互动的展现形式。

言语如何能下乡呢?

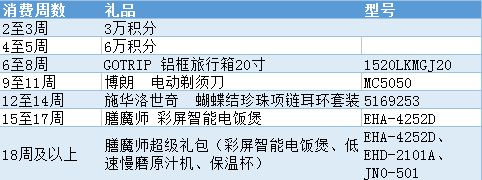

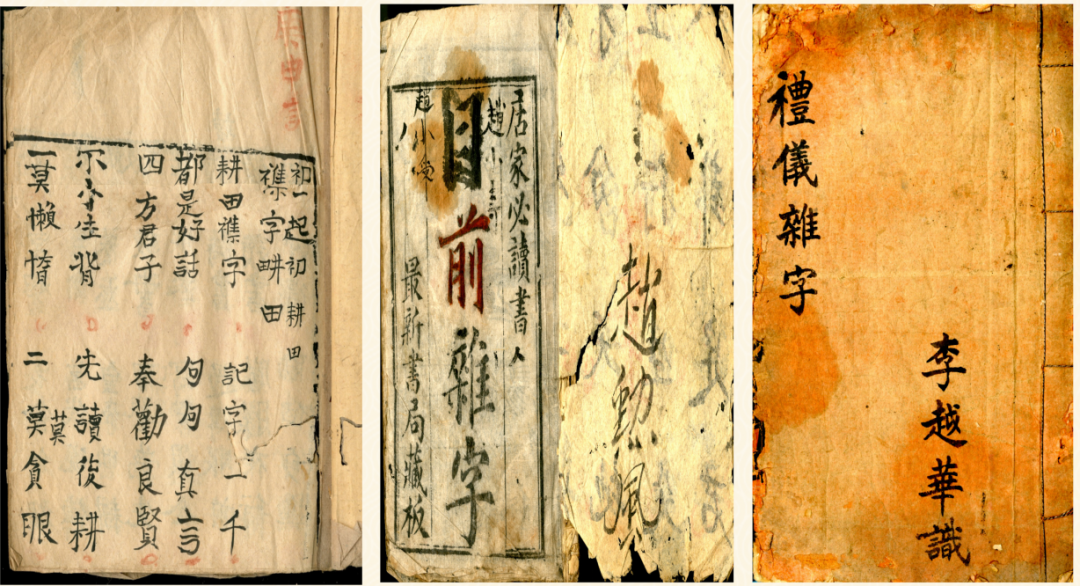

第二天的工作坊,学员们从体裁、地域、话题等角度聚焦“写作下乡”。江西师范大学文海波首先做了题为《“送文字下乡”的历史过程:明清以来杂字产生与传播的反思》的报告。文海波首先介绍,“书写乡村”是费孝通为探索社会文化的整体形态、从结构的角度研究中国乡村社会而提炼出来的重要概念。通过梳理不同学科的学术史,他发现费孝通的观念营造了中国传统“文”与“文”的印象。从费孝通晚年倡导的“学术反思”出发,文海波从对话对象、个人经历、田野调查、学术理论等方面对“写作下乡”的主张进行了反思。在此基础上,讲者认为,要想不忘费老《乡土中国》的初衷,弥补晚年的不足,需要在未完成的部分做一些历史功课,特别是从传统村民的日常生活。从阅读和写作出发,反思和探索识字与人们生活的联系及其背后的历史进程。由此,我们可以从理论阐释和实证研究方面延伸和拓展“写作下乡”的魅力。

接下来,文海波运用近年来搜集到的大量文字杂字,辅以家谱、地方志等资料中的话语表达,展现了明清时期的下层民众不仅有书写的需求,也形成了相应的文字供给,但人们日常生活中你所认识的“人物”与学者主张的你应该认识的“人物”是不同的。为了进一步重构“下乡书写”的历史,演讲者还从明清时期人们对杂字认识的变化、杂字编撰者的风格、时代和杂字的形成等四个方面进行了探讨。杂文字的产生和流通的空间变化,以及文本物质形式的变化。论述了杂字在民间的扩张、普及和向下渗透,认为杂字的产生和传播是“书信下乡”的结果。反过来,教农村人识字也推动了这一社会文化的历史进程。

清华大学审稿人王东杰肯定了本研究对中国社会文化史研究的意义和独特价值。同时,还提出了三点建设性建议:一是费孝通提出“放手下乡”的当代语境不容忽视,这一话题需要放在长期的历史语境中讨论;其次,杂字识字与科举识字教育的功能不宜过于二元化,而应考虑识字系统的多重复杂性;第三,不要过分强调城乡断裂。是“写下乡”还是“写乡村”都可以再考虑一下。香港城市大学的程美宝也对该报告发表了评论。首先,她强调不能用知识分子的方法和思维来阅读和理解民间文学中的观点;其次,即使在讨论众多的民间文学体裁时,也必须引入版本和目录的知识;最后,程美宝还对工作坊过于强调“言语”而没有重视“口语”和“声音”表示遗憾。她试图提醒学者们研究口语与文本之间的互动,并指出重读斯科特和杰克·古迪等人的人类书写的必要性和重要性。

▲各种功能用途的识字及杂字(文海波提供)

赣南师范大学客家研究中心的朱中飞做了题为“文字走进畲族:明清以来东南畲族的社会变迁与读写世界”的演讲。朱中飞指出,研究畲族历史不能回避写作这个话题。文字对畲族的影响与畲族自身社会结构的转变交织在一起。该报告基于对东南地区畲族生活区的实地调查和收集的大量畲族文献资料。它借鉴相关人类学研究,试图在社会转型与写作实践之间建立联系。报告指出,宋元以来,畲族的生计模式一直是以刀耕火种、狩猎为主的流浪农耕。他们长期游离于国家统治之外,社会结构呈现去中心化的流动性。明朝中叶以后,随着王朝和国家的控制向山区推进,畲族逐渐纳入王朝的赋税和役务体系,成为户籍民族。畲族逐渐改变了原有的生计模式,由游牧农业向定居农耕转变。于是,畲族人越来越多地涉足文字世界,甚至参加科举考试。然而,对于大多数畲族人来说,阅读和识字只是为了满足基本的生活需要,所学的文字则侧重于日常生活实用性。畲族人在学习读写的过程中,从文字类型上向周围汉族学习了各种功能性识字阅读材料。文字主要以手抄本的形式流传,村内和村与村之间也形成了手抄本网络。这些手稿始终保持公开状态,可以反复修改,口传的痕迹依然浓厚。在畲族的文字世界中,文字和口头语言并不是分离的,而是融为一体,持续影响着畲族的文化。

评审会上,中山大学杜树海和安徽大学董乾坤特别肯定了本研究收集的大量原始文献的意义。同时,杜树海根据西南研究的经验提出三点建议:一是口传与书面传统的关系,探索书面文献中的口传要素;其次,仪式文献在文字世界中的重要性,文字兼具神圣性和世俗性。在强调文字的世俗性的同时,也不能忽视文字的神圣性;第三,识字率在西南地区可能是一个阶级问题,但在东南地区的情况可能有所不同。董乾坤还提出了相关问题,比如畲族传入我国的时间与畲族文字传入的时间是否一致?图像与文字的关系是什么,识字对于畲族的世界有何意义?而《她》的写字过程又是如何详细展开的呢?

安徽大学董乾坤作了题为“会计为证:账簿知识、商业观念与晚清人民日常生活商品化”的演讲。他认为,到清末,会计知识已被徽州人掌握,并在家庭中广泛应用。在经济方面。董乾坤通过对晚清徽州胡廷庆家庭收支账簿的论述,指出账簿的主人对家庭收支账簿的分类、书写材料、会计格式、会计行为、经济状况等进行了分类。家庭内部的关系,以及商业术语“利润市场”的使用,反映了家庭日常生活的商业特征。具体细节包括:第一,家庭收支账簿最迟在南宋出现,到清末进入徽州寻常百姓家。家庭收支账簿虽然在分类、书写材料、核算等方面与商业账簿有所不同,但总体上与商业账簿的会计准则一致,体现了商业账簿知识在家庭生活中的应用。胡家账本的内容清楚地表明,账本的主人掌握着很好的商业账本知识。惠州家庭收支账簿之所以普遍存在,除了当地识字率高和“量入为出”的观念外,商业意识也起到了一定的作用;其次,从账本所反映的家庭内部关系观察,账本主人胡廷庆父子在日常工作中,儿媳妇表现的不仅是血缘关系,就业与被就业之间的经济关系,反映了家庭生活中的商业模式;第三,“利润市场”一词在商业中被广泛使用。这个词在胡廷庆的笔下频繁出现,也是商业意识在日常生活中的体现。董乾坤总结说,对于晚清的徽州来说,经过数百年的积累,商业经营模式已经深入到徽州人的内心,成为他们文化特征的一部分,变成了“日用而不用”的知识体系。知”,引导人民。很多行为都可以称为“日常生活的商业化”。这一特征或许成为了解明清时期徽州社会的一把钥匙。

北京大学刘永华在肯定报告的基础上,提出了三点修改建议:第一,在账簿类型的讨论中,由于祠堂账簿与家庭收支无关,可以考虑被删除;其次,在讨论家庭收支账本时,还需要考虑账本进入家庭的时间和范围。账本进入家庭的过程需要在什么背景下考察,还需要借助杂字等其他史料。第三,当账本进入家庭生活时,商业会计知识与家庭经济论证的逻辑是否有效仍需重新审视。想一想,官方会计书本上的知识是不是也有影响呢?同时,需要解释报告中提出的“商业化”,以及家庭生活中的“商业意识”是否与业务运营有关。 Gannan师范大学的Zhugei指出,报告中的帐户分类应从HU家族的帐户本身开始,而不是将商业帐户标准的标准应用于HU家族的帐户。同时,可以更详细地详细说明帐户中使用的材料和来源。讨论并提出,家庭收入和支出帐户簿是出现在唐朝还是宋朝需要进一步研究。

Minnan师范大学的Dong Sisi报告的标题是“学习“ Newspeak”:研究“毛泽东在中国农村社会”的“毛泽东作品”运动的发展。 Dong Sisi认为写作是一种话语制度或讲话方式,并研究了它如何利用农村社会中人们学到的政治运动。该报告以福建省的隆泰县为例,并讨论了从三个方面:学习方法,学习领域和学习效果的“学习毛主义”运动的发展过程和影响。首先,将扫盲视为建设现代国家权力的重要前提是自清朝以来已经成立的共识,并且在不同历史时期的权力人员反复执行。自1960年代以来在农村社会进行的毛泽东进行研究的运动也可以被视为其中的重要组成部分,并在这种情况下被理解。其次,通过模仿毛泽东的运动,普通百姓的日常生活的转变意味着,最初流行的当地传统文化受到了很大的挑战。在这种情况下中国山区社会的生计模式。韧性。第三,向毛泽东学习的运动对农村社会的不同群体产生了不同的影响。最初的贫穷农民群体通过研究“毛泽”,获得了一种新的话语制度和讲话方式,这使他们能够轻松应对该国对农村社会的转型;而传统的农村知识精英由于熟悉传统文化在一定程度上失去了学习“毛泽东”的机会,并且在集体化时期的农村社会的政治环境中进一步被边缘化。简而言之,农村社会中“对毛泽东作品的研究”运动的发展不仅创造了一种以革命性话语和说话方法为特征的新政治文化,而且改变了农村社会的知识能力结构。

在审查会议上,陈对广州社会科学学院和香港中文大学的XI进行了审议,不仅肯定了该报告,而且还提出了许多问题。 Chen Guiming指出,“对毛泽东”运动对日常生活和农村社会中普通人的影响的影响在不同层面上存在,应分别讨论和实施。普通人如何利用传统知识体系来理解运动所建造的政治文化,以及这种政治如何将文化的“内在化”进程融入人民也值得进一步讨论。他XI指出,报告中讨论的日常生活的政治化问题应追溯到清朝,并在更广泛的历史时期进行了讨论。运动中图像的塑造,声音的传播和其他非文字方法在“ MAO”中很重要,应该给予“学习”的重要性。

“口服传播”和“写作”的相互作用和开放性

除了关于“通往山脉的单词”和“乡村的单词”的两个特别讨论之外,每节课后都进行了圆桌讨论。 Sun Yat-Sen University的Zhang Yingqiang和Xiamen University的Huang Xiangchun,Xiamen University的Zheng Zhenman和Sun Yat-Sen University的Liu Zhiwei分别担任入门者。 “写作“文化”和“写作文化”和““上山”,“走向乡村”的历史和地理遇到之间的历史和地理经历,以及写作传统的知识实践。参与的学者专注于这两个主题,结合了各自学科的特征和研究实践,交换了观点并进行了充分讨论。

在讨论期间,参与的学者都达成了共识,遗憾无法达成协议。他们期待将来会有更深入的讨论。例如,郑Zhenman提出了一个整体文本研究框架,Liu Zhiwei先前根据中国南部的区域社会和文化的结构过程讨论了文本的许多功能,Liu Yonghua总结了类型,主题,社区方法以及社区方法以及社区方法以及社区方法以及社区方法的研究Wang Dongjie从思想和社会历史史上学习。参与者对不同方面的研究和思想得到了高度赞赏。 Zhang Yingqiang,Wen Chunlai,Ma Jianxiong,Du Shuhai等通过对Miao,Dong,Dong,Yi,Lahu,Yao,Yao,Yao和其他非汉族的研究,在中国西南部提供了“书面”经验,这进一步丰富了它的领土书面研究。至于黄小色,杜安·杨(Duan Ying)等的人类学深刻的基础,他们强调了单词的流动性,词语,言语作为言语,言语和对研究人员的含义,这使参与者反映和警觉;而陈·梅波(Cheng Meibao)和他XI强调了言语的重要性。开放性提醒我们注意女性的观点,以及写作和口头传播之间的交集和联系,这也令人回味和反思。至于武宁对宗教仪式的熟悉以及陈的统治在革命史上积累的经验,对本文的研究也使参与的学者感到精神焕发。

此外,参与的学者还同意,口头传统和写作不是二元反对的,而是复杂,多样和多方面。研究不应以历史过程从没有写作到写作为前提,而应从一些单词和经常处理单词的过程开始。当然,参与者还表达了遗憾:首先,就材料而言,焦点仍然放在书面材料上,而使用了诸如图像,口头叙述,歌词和仪式之类的“未编写”材料;其次,在语言学和语言学领域,语言学和语言学学者的历史和人类学学科过多的重点是招募;第三,需要加强对全面历史的研究。经典和历史的传统,思想,版本和参考书目的历史需要集成,流派,主题和社区也需要建立联系。

总体而言,参与活动的学者说,该研讨会是一次成功,开放的跨学科尝试,也是一项富有成果的深入和专业讨论,最初实现了“文本”研究的预设目标。我有点遗憾,只是为了更多的进步空间。我期待着继续以“单词”作为将来的核心进行更丰富的跨学科对话,并适当地扩展主题方向并开放新的领土。

本文首次发表在《论文·私人历史》中。欢迎单击以下载“纸”应用以订阅。单击左下方的“读取原始文本”以访问全文。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://ysbwc.com/html/tiyuwenda/6816.html