我的研究领域主要是中国近代思想史。经常有朋友喜欢问,现代人物中我最欣赏哪一位思想家?我的答案无疑是梁启超。这是因为我多年来一直沉浸在他的作品中,探索他建设新国家、新公民的理念。读来,我感觉梁仁恭的文字清晰透彻,有一种特殊的魔力。他说的都是我想说却不能说的话。

黄遵宪说得最好,梁仁恭的话是“惊心动魄,字字千金,无人能写,却在大家心里,再苦,也该感动。从古到今,目前,没有什么比言语更有力量的了。”他说,任志强的著作对很多人产生了“鼓舞作用”。近年来,“国内有四十、五十家企业报道说,都是帮助任总打口水战、汲取任总智慧的人;连新译的术语、杜撰的语言、达官奏疏、科举试题也被压制和使用。”由此可见梁启超的著作影响深远。严复对他的评价是:任公的文风源于张遂。 1894年抗日战争以来,他在报刊写作方面颇有建树。一纸风行全国,人人惊叹。”胡适1929年写信给梁仁恭。挽联曰:“中国新人,一生志存高远;中国革命的成就是有文字记载的。”这些观点都是对任公一生的评价,非常贴切。他的思想就像深谷中流出的清流,清澈见底,发人深省。难怪人们称赞他是“骄傲的人”。他是清末民初舆论界的风云人物,而且不仅能“坐着说话”,还能“站起来走动”。他把中国从专制统治下推了出去到共和国无比的热情,希望建设一个繁荣、强大、自由的理想国家。

中国现代思想史的研究者也认识到梁启超的影响。正如肖公权所说,“他的言论对近代中国产生了巨大影响”。在清末民初的思想界,几乎没有一个人,特别是“五四运动的领导人”,“没有读过他的话”。对梁启超、明治日本和西方有深入研究的日本学者叶间直树也说:“上世纪末到本世纪初的文明史过渡时期世纪,当传统中国向现代中国过渡时,他[梁启超]……发挥了无与伦比的重要作用。”可见,梁仁恭在中国近代史上的影响是毋庸置疑的。

梁启超之所以在中国近代产生巨大影响,不仅在于其文字的特殊魅力,更在于其渊博的学识。在中国现代思想史上,梁启超与严复、胡适相似。他们都是知识渊博的“通才”,而不是沉浸在“象牙塔”里纯粹知识的“专家”。这种“通才”与陈黎、曾国藩、钱穆等人所倡导的“士大夫之学”十分相似。这种知识“以‘有益于身体’、‘有益于世’二字为写作和教学的标准”。梁启超、严复、胡适都是这一类型的学者,他们以学术研究来“修身治人”。其中,梁仁恭比严复更接近传统的“士大夫学派”。傅与胡适。

我认为梁仁恭渊博的学识来自于他的性格和人生观。就性格而言,胡适说任公直言不讳,“不世故”。他的性格“最和蔼可爱,没有任何架子,而且很孩子气”,绝不是一个“阴谋家”。这种有些“任性”的性格影响了他的一生。从梁启超给朋友的信中可以看出,他的闲暇时间主要是喝酒、抽烟、打牌。 “互相喝酒”、“醉酒回家”对他来说并不少见,一次打牌十几二十局也并不稀奇。很常见的事情。与此同时,梁启超经常熬夜,打牌、读书、写作。直到晚年,胡适经常向别人提起:“任公非常聪明,但他的意图不专一,生活不规矩,只要他愿意,他就日夜打牌或读书,吃吃喝喝。”无需离开牌桌并书写。”

由此可见,梁启超兴趣广泛,是一个有“真性情”的人。他打牌、喝酒、读书,都是他真实性情的体现。当然,他一生中最重要的还是使他成为“文人”的读书、教书、写作,以及所修养的深厚学识。这应该源于他以“趣”求知的人生观。

梁仁恭的人生观简直就是“有趣的人生观”。他信奉“利益主义”。他说,如果把《梁启超》进行化学分解,提取出其中所含的叫“利息”的元素,那就什么也没有留下了。因此,无论他一生中做什么,他总是充满热情和快乐地去做。因为兴趣是活动的源泉,如果兴趣枯竭,活动就会停止。

梁任恭认为,普通人必须永远活在乐趣中,才有价值。否则,如果你每天都哭,你的生活就会像枯树或沙漠一样,毫无生气,无趣。那么生活的乐趣是什么?宋代著名宰相王安石曾在《子说》一书中解释过每个汉字的含义。书中有些意思并不完整,但对“兴趣”的解释却相当准确。他说:“人的兴趣在于行得其所,故‘息’二字,由行取而生。”这确实是一个有趣的说法。他认为,如果你在行走中能够有所收获,那么你就有了“兴趣”。这里所说的“得”或者“得”,更准确的说,可能是指一种成就感或者进步感。梁启超所说的“乐”可以从这个角度来理解。每当我们做一件事的时候,总是希望能够得到不断进步,达到更高的境界,时不时地有所收获,这种不断努力、尝试攀登人生巅峰的过程,真的很有趣。

不过,最有趣的是,梁启超认为,我们不仅要在成功中感受乐趣,更要在失败中体验乐趣。这是因为失败比成功更能教会我们生活。 1923年,其弟子徐志摩欲与妻子张幼仪离婚,另娶陆小曼为妻。梁仁恭写了一封长信劝说:“天下哪有完美的宇宙?孔子称赞《易经》,无所得而无所得。最后,你应该知道,如果我们以不求完美的态度作为我们的生活态度,我们才能体会到生活的美妙滋味!”他的最后一句话“如果我们以不求完美的态度作为生活,我们就能体会到生活的美妙滋味”,我想,如果一个人不能从中感受到生活的乐趣,那真是充满了无限的智慧。失败和挫折,他很可能成不了生活的艺术家!

不过,在梁仁恭看来,从成功和失败中体验人生的喜悦,仍然不是最高境界。因为有时候利益的价值在于超越上述利益得失后,以“无为”或“无为”的超然心态面对生活。

为此,梁仁恭反对美国以“功利算计”为原则的“功利”教育,认为对知识的追求应大于实际得失。他说:“她的(美国)教育太机械、太功利,所以学校在教导学生时总是以‘足够’作为标准,只要足够了,就不需要学更多。因此,美国的学术界异常浅薄,根本没有什么深刻的努力,因为功利主义太深奥,这当然有好处,但我不认为。他现在必须说。而他不好的一面就是一个“忙”字……这种功利主义的另一个结果就是把人变成了人的一部分。混乱是错误的,仅仅成为一个人的一部分就无法实现上帝赋予我们的‘一个人’的生活。”

总之,他认为读书和生活不应该太功利,也不能太现实。有时候,一些不切实际、与得失无关的东西,可能会有很大的用处。因为得失主要与事物的成败有关,但成败往往是相对的。从一方面来说是成功,从另一方面来说也可能是失败,或者有些事情现在看起来是成功的。后来发现,其实是失败的。上述所谓“无为”或“无为”心态,是指看书、做事时,抛开成败的思想,只顾着沉浸在乐趣之中。只有这样,你才能体会到真正的味道。其实小孩子最明白这个道理。当我们问孩子为什么玩游戏时,他们的答案往往是“为了好玩”或“为了游戏”。其实世界上很多事情都可以用这样的态度去面对。

但需要注意的是,梁仁恭说,有些事情,一开始很有趣,做起来就变得没那么有趣了,甚至起到相反的效果。这不能算是“有趣”,比如赌博、喝酒、放纵等等,开始是有趣,最后却是有趣。但往往很无聊。 (他不可避免地做了这些不该做的事情。) 如果要问有什么东西是可以以兴趣开始,以兴趣结束的,梁启超认为最好的例子恐怕就是“学习的兴趣”。

这种对纯粹知识的追求在西方文化中比较流行,但在中国文化中相对不发达。我们总喜欢提出“文学为传道”、“通经达用”的崇高理论,但似乎无法推行。没有道的东西,有用的东西就没有价值。梁韧认识到,这样的想法并不构成对学习乐趣的真正理解。中西方伟大的学者毕生致力于取得伟大的成就,他们的动机往往是对超越实用性的知识的渴望。也是一种“为了学习而学习,决不把知识作为学习以外的手段”的精神。在他看来,这种欲望有点像鸦片瘾。每天必须做,不做是不可能的。因此,他建议人们每天在正常工作之外留出一些固定的时间来学习自己喜欢的知识。如果你每天都这样做,你会发现知识的兴趣就像倒着吃甘蔗一样。吃得越多,收获就越多。益处。

梁仁恭根据经历过的人的经验指出,如果你有这样的态度,你一定会被你所喜爱的知识吸引到“欲罢不能”的地步,然后你就会尝到甜头。知识。正是这种求知求学的热情,让他把自己培养成了一个庞大的“百科全书式”的存在。确实,在讨论中国现代学术的形成时,无论是社会学、政治学、经济学、文学、历史学、哲学、宗教等,几乎没有一个领域可以避开梁启超的影响。

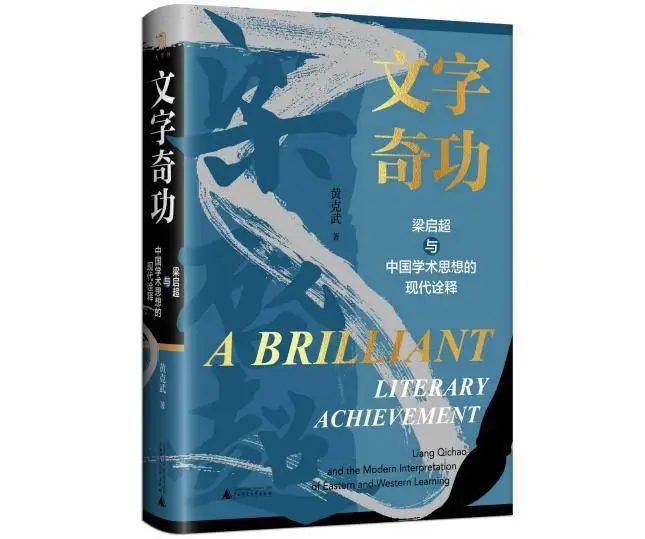

(本文节选自《写作的奇妙力量:梁启超与中国学术思想的现代解读》一书)

本书是研究梁启超与近代中西思想文化关系的学术著作。全面梳理了他一生学术思想和研究方法的演变,展示了他丰富深刻的学术探索和精神世界。

笔者以梁启超为研究对象,对其阳明学、墨子学、西方哲学、中国历史等方面的学术研究进行深入分析,重点探讨其学术研究对近代转型的影响。中国,旨在利用梁启超对中国的影响对传统学术思想的现代解读,呈现出清末民初中国学术转型的复杂过程。此外,作者还阐释了梁启超如何运用新概念、新方法分析各种问题,用中西比较的方法探索中国的独特性,建立新的学术范式,最后将其归结为“新学说”。人民”和“新国家”。 ”和“铸造国魂”的现实关怀。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.ysbwc.com/html/tiyuwenda/7069.html